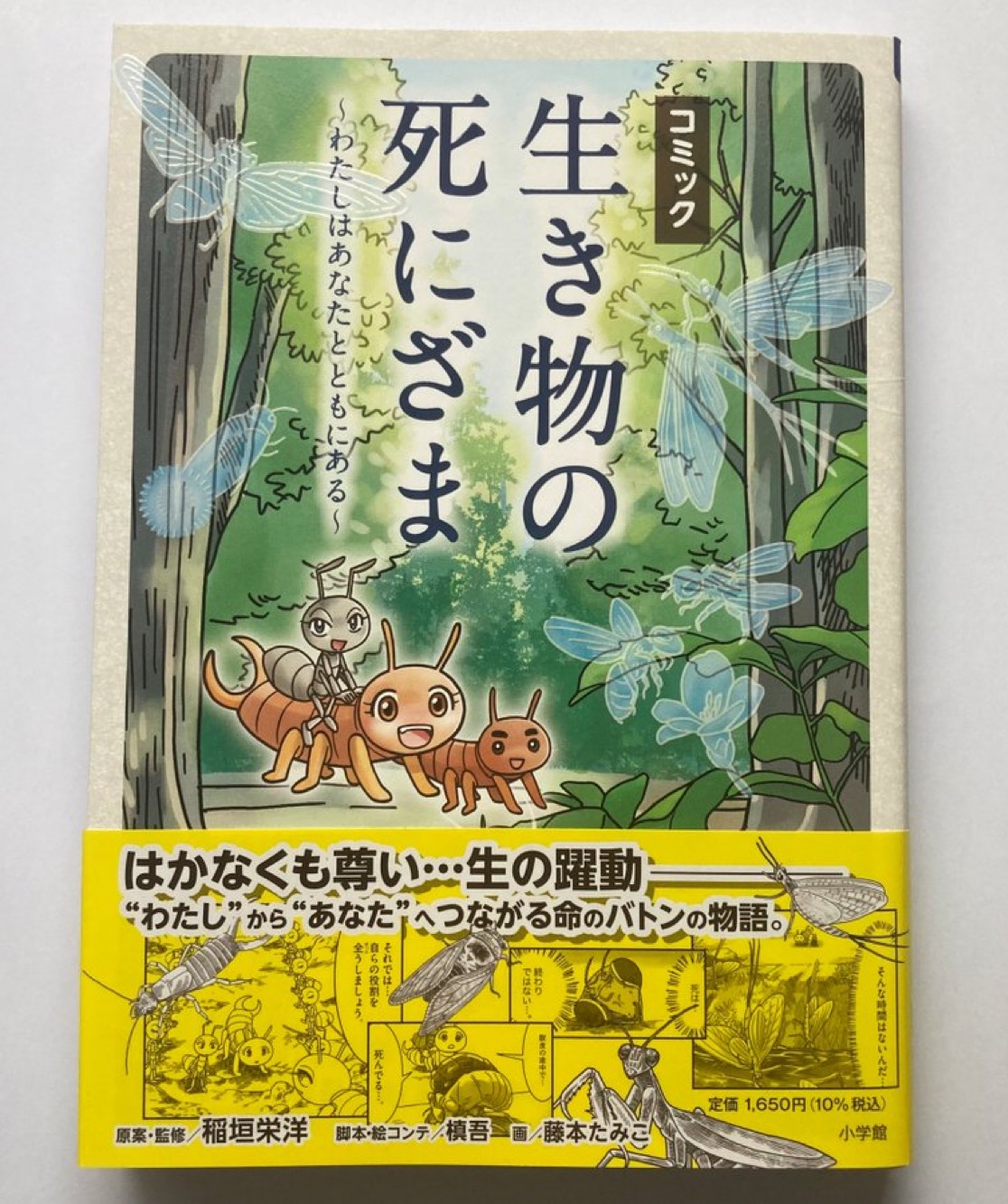

コミック生き物の死にざまわたしはあなたとともにある

の『物語(ネーム)』を書きながら考えたこと。

について綴っていきたいと思います。

もしも我々が

単細胞生物のままだったなら

『物語』は存在したのだろうか。

我々人類の祖は

人間のような

『寿命としての死』を

内包していない存在達でした。

それらの存在は理論上、

自らを無限に複製できる

単細胞生物でした。

もちろん実際には、 環境の厳しさや遺伝的な損傷、 または分裂回数の限界によって 死に至りました。

けれど、

自らにプログラムされた

『いずれ必ず訪れる寿命』

というものは、

最初期の単細胞生物には

存在していなかったそうなのです。

やがてそのなかから、 集合し、合体して 機能を分けることで より複雑な生き残り方を選ぶ 存在たちが現れはじめました。

それが多細胞生物です。

多細胞化によって、 それぞれの細胞が役割を分担することで、 新たな生き残りのための工夫となり、 さまざまな環境に適応できる能力が 高まりました…

が、

結果として、

多くの多細胞生物の個体に

『寿命』が備わったのです。

これらの多細胞生物は

大いなる力を手に入れた代わりに、

『やがて必ず終わりを迎える存在』となった

とも言えるかもしれません。

だけど、その“終わり”は、 単なる『消滅』を 意味していたわけではありません。

それは、

命を受け継ぐため、

『個』を超えた

『継承』のための

“終わり”でもありました。

そして『寿命による死』を

受け入れたことで、

多細胞生物たちは、

世代交代のたびに、

遺伝のバリエーションが増え、

変わりゆく環境にも

柔軟に対応できる力が

育まれていったのです。

だけど…

『遺伝のバリエーション』や

『適応能力』以外にも、

『寿命という死』が

もたらしたものがあると、

私は思うのです。

その手に入れたものこそが

『物語』ではないかと。

『寿命による死』は

“『生』に『限りの尊さ』”を

もたらしました。

もちろん、 これは“極めて主観的な感覚”です。

だけど、

この主観を綴る

という行為そのものを含めて、

『限りの尊さ』を、

ただ感じるだけでなく、

深く理解し、

多様に表現することが

人類には可能だと思うのです。

また、客観的に見ても、 人類は『死』を概念として理解し、 その意味を考え、死のもたらす 『限り』に『尊さ』を見出し、 さまざまな文化にまで 昇華させてきたのではないでしょうか。

そして、人類以外にもたとえば

ゾウやウマなど複数の動物達が

死んだ仲間に対する特別な行動を

とる事も知られています。

それらの行動もまた、

それぞれのかたちで、

かけがえのない命を

見つめる営み

なのかもしれませんし、

もしかしたら

私達が考えるよりも

深いレベルで行われている

弔いの儀式なのかもしれません。

どちらにせよ、 それぞれがそれぞれのやり方で、 『限りある命』を受けとめている そんなふうに思えるのです。

『限り』とは不思議なものです。

『寿命という死』があるからこそ、

命に限りがあるからこそ、

私達は、

『どう生きるか』

『何を残すか』を真剣に考えるように

なったのかもしれません。

『限りの尊さ』があるからこそ、

時間に、そして生きること自体に

人類は『意味』を見出し、

そしてその意味を

語り継ぐ『“物語”』が誕生し、

紡がれてきたのかもしれません。

それは、

単なる生物としての死を超えた、

人類が築き上げた

継承の形であり、

死に向かう生の象徴的な

表現はないでしょうか。

始まり、終わり、継承する。

生物も、物語も。

つまり、

『寿命による死』は、

多くの多細胞生物たちには、

世代交代による生存の優位性や、

適応能力、多様性をもたらし、

そして人類には、

『始まり』と『終わり』が存在する、

『物語』を

もたらしたのではないかと私は思うのです。

本来進化や環境への適応は “結果”であり、 意図的な方向性でもって 成されてきたプロセスでは “ない”かもしれません。

しかし、単細胞生物から 多細胞生物への進化の流れが

“ある方向性”を持った…

『かつて死を遠ざけようと試みた

極小の細胞だった存在の

旅の果て。』

という物語だとしたら…。

そして…

もしも我々が

単細胞生物のままだったなら

『物語』は存在したのでしょうか。